명품백 격랑 속으로… 법조계 “법리 빠진 정치적 사건 비화”

수심위 다른 결론에 '권고사항' 의견

박성재 법무장관 "법리 참고해 처리"

박성재 법무장관 "법리 참고해 처리"

|

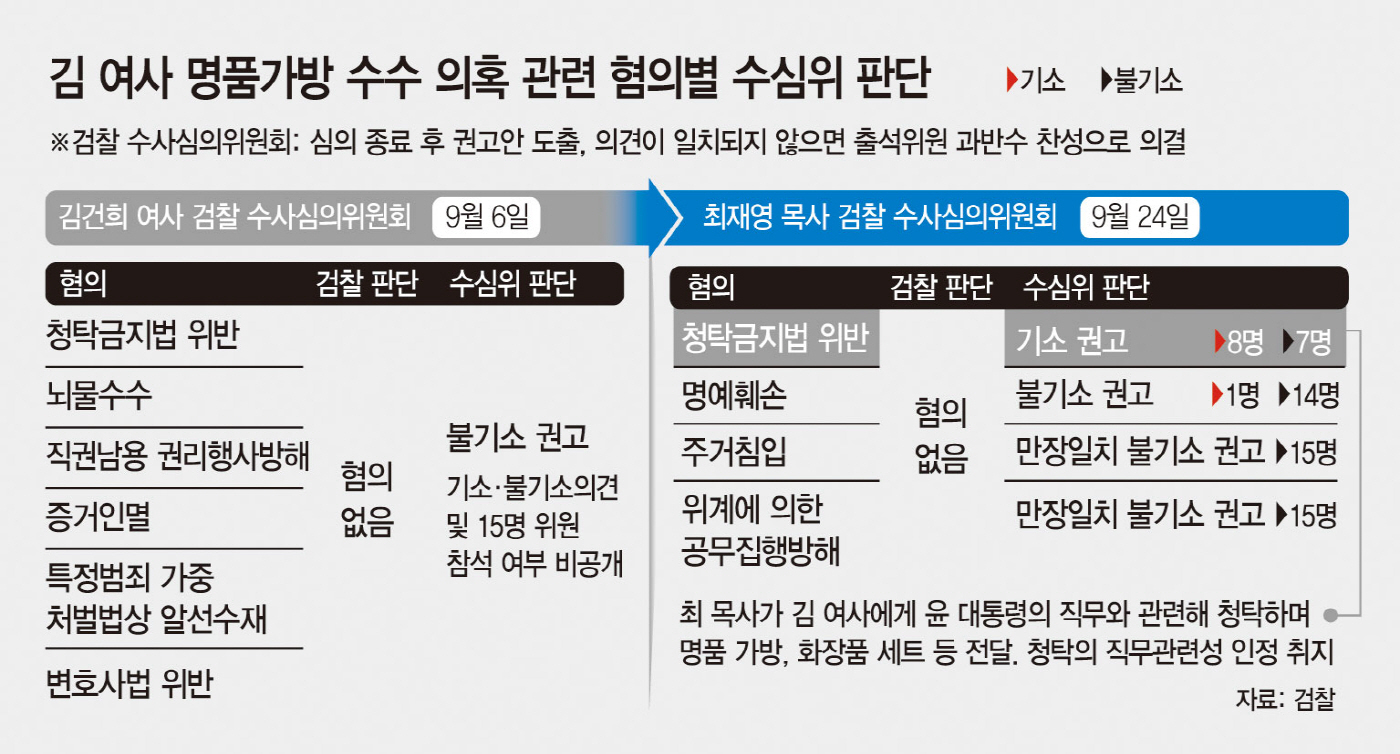

법조계에서는 직무 관련성에 대한 판단이 엇갈렸다면서도 청탁금지법상 공직자의 배우자인 김 여사는 처벌 규정이 없어 수사팀의 불기소 처분은 바뀌지 않을 것이라는 시각이 앞선다. 최재영 목사 측이 명품가방을 미끼로 삼아 '정치적 사건'으로 비화한 것이라는 지적도 나온다.

25일 법조계에 따르면 일명 '김영란법'으로 불리는 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률'(청탁금지법) 제8조 4항엔 '공직자 등의 배우자는 공직자 등의 직무와 관련해 공직자 등이 받는 것이 금지되는 금품 등을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속해선 안 된다'고 명시돼 있다. 공직자 배우자에게 금품을 제공하거나 제공을 약속, 또는 의사 표시만 해도 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처해진다.

주목할 점은 만일 공직자의 배우자가 직무 관련 금품을 주고받았을 경우 처벌은 공여자만 받게 된다는 것이다.

공직자 배우자는 금지 행위를 하더라도 법 조항이 없어 처벌할 수 없기 때문이다. 김 여사 사건이 불거진 후 검찰은 해당 조항을 근거로 김 여사에 대한 불기소 처분을 잠정적으로 결론 내렸다.

명품가방 사건의 첫 번째 수심위원으로 참석했던 한 법조인은 "공여자인 최 목사는 처벌 조항이 있어 기소하는 것이 법리적으로도 맞다. 문제는 기소 시 국민 여론이 받은 사람은 처벌 안 하고 준 사람만 처벌하는 것으로 비춰져 검찰의 고민이 깊어지는 것이다. 그 부분은 입법의 미비로 보완이 필요하다"고 말했다.

최 목사 측은 앞서 대통령의 영향력은 국정 전반에 걸쳐 포괄적인 만큼 직무 관련성이 인정된다고 주장해 왔다. 현행법상 공직자는 배우자가 직무 관련 금품을 받은 사실을 인지한 경우 소속기관장에게 서면으로 신고하고 금품을 돌려줘야 한다. 이를 어길 시 징역 3년 이하 또는 3000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다.

검찰 조사에서 김 여사는 윤석열 대통령이 명품가방 수수 사실을 인지한 시점이 서울의소리가 대통령실에 관련 취재를 했던 지난해 11월이라고 진술한 것으로 알려졌다.

법조계 안팎에선 윤 대통령이 당시 누구에게 해당 사실을 신고해야 했었는지에 대해서도 의견이 분분한 상황이다. 아울러 현직 대통령은 내란이나 외환의 죄를 범하지 않는 한 재직 중 형사상 소추를 받지 않는다.

일각에서는 명품가방 사건이 법리적 해석이 결여된 정치적 사건으로 변질됐고, 수심위가 정치적 수단으로 활용됐다는 우려의 목소리도 높아진다.

또 다른 법조계 관계자는 "명품백 사건이 상식이 통하지 않는 정치적 사건으로 비화하고 있다. 최 목사는 처벌 규정도 없는 김 여사를 정치적으로 활용해 붙잡고 윤석열 대통령까지 끌어들여 옥죄려는 속셈으로 보인다"며 "검찰은 기소를 안 하겠다고 하는데 피고인과 변호인이 기소해 달라고 하는 상황 자체가 순수하지 않다. 본인을 기소해 달라고 하는 최 목사의 요구를 맞다고 하는 수심위의 결론은 납득하긴 어렵다"고 밝혔다.

그러면서 "과연 이것이 법 논리적으로만 결론이 나온 것인지 법 논리 이외에 정치적 논리가 개입됐다고 의심해도 전혀 이상하지 않은 상황이다. 이 때문에 검찰이 수심위 판단에 부담을 가질 필요는 없다. 수심위의 판단은 검찰에 귀속력 없고 권고에 불과하다"고 밝혔다.

한편 박성재 법무부장관은 이날 오전 국회 법제사법위원회 전체회의에서 수심위 결론에 대한 정청래 법사위원장의 질의에 "권고적 효력이 있는 것으로 알고 있다"며 "지난번 수심위 결론하고 이번에 낸 결론하고 기존 증거와 법리를 참고해 사건 처리를 할 것으로 알고 있다"고 말했다.

많이 본 뉴스

연예가 핫 뉴스

오늘의 주요뉴스

- 수심위마다 명품백 다른 결론…이제 ‘검찰의 시간’

- 尹 “일·가정 양립 우수中企에 세제 혜택, 세무조사 유예”

- “10월26일 尹대통령 서거할 것” 협박 전화…경찰 수사

- 빈손 만찬에 ‘독대’ 재요청…‘용산 불통’ 이미지만 키운 韓

- 포니부터 제네시스까지… 3代 ‘품질경영 DNA’ 통했다

- OECD도 낮췄다…한국 올해 성장률 전망치 2.6%→2.5%

- “75년생 연금, 자동조정장치 도입 땐 최대 16% 줄어”

- 서울교육감 12년만에 뜻모은 보수…단일후보 조전혁 추대

- 폰으로 車위치 콕 짚어… ‘스마트싱스’ 영역 넓히는 삼성전자

- 軍 “北, 올 초 개성공단 남쪽에 지뢰 매설…방벽은 없어”

![[단독] ‘아빠 찬스’ 우리은행 직원 해고 8년 만에 대..](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/09m/25d/20240925010013960_77_50.jpg?c=202409252220?1)

![[고려아연 사모펀드 사태] MBK에 반기 든 ‘영풍정밀’..](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/09m/26d/20240926010014296_77_50.jpg?c=202409252220?1)

![[고려아연 사모펀드 사태] MBK에 강력 반발 ‘영풍정밀..](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/09m/25d/20240925010014148_77_50.jpg?c=202409252220?1)