檢 보완수사 요구건수도 대폭 ↑

"베테랑 인력이 많이 빠져나가고

경찰관들 극심한 스트레스 받아"

|

전문가들은 검경이 검수완박 후 수사 동반자가 아닌 서로 견제하는 상황이 심각해졌다며 상생을 위한 검경협의체 활동 등을 늘려 국민들에게 양질의 치안서비스를 제공하는 수사기관으로 거듭나야 한다고 강조했다.

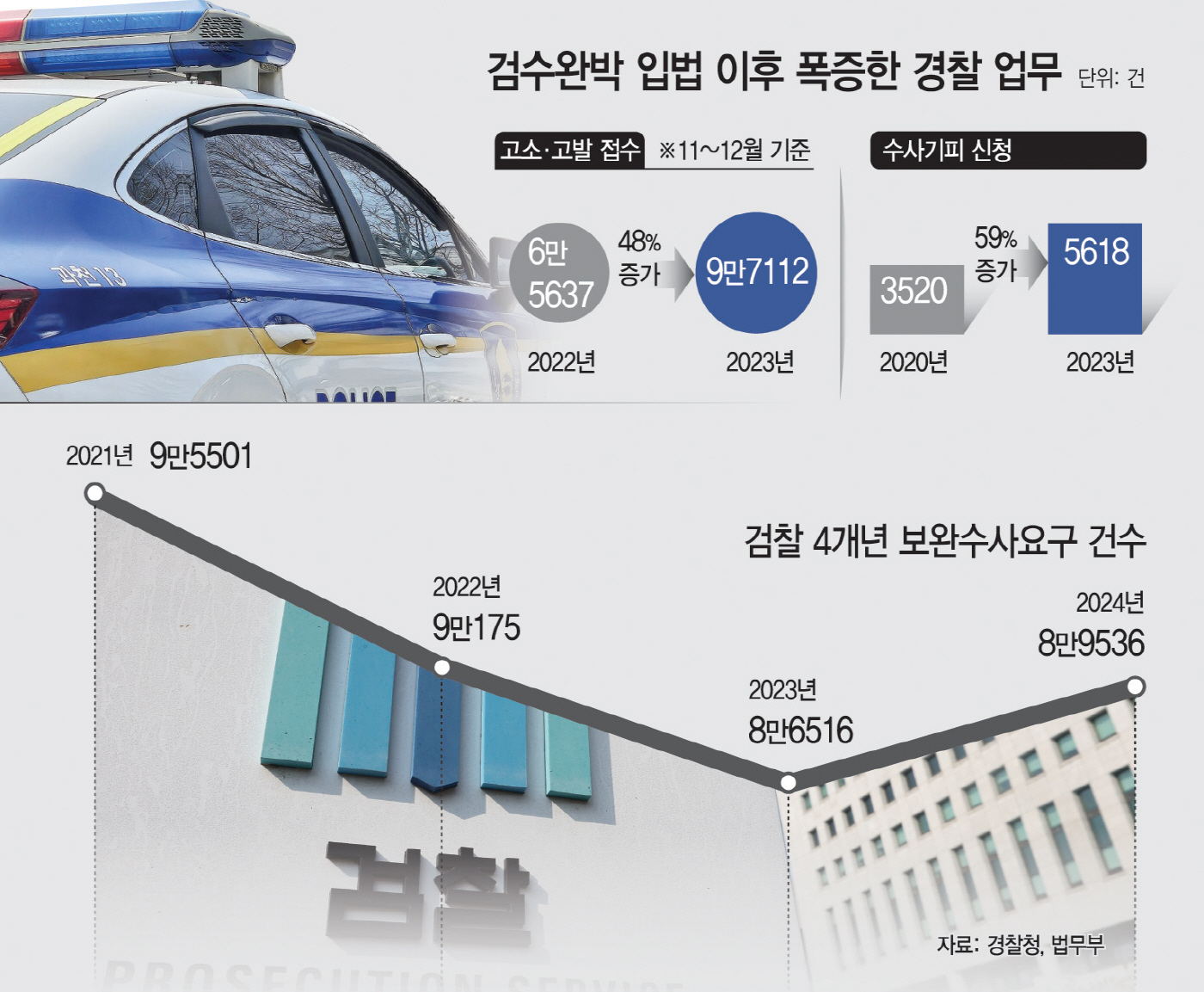

10일 아시아투데이 취재를 종합하면 검경 수사권 조정 이후 일선 경찰의 업무 과부하는 수치로도 확인된다. 검수완박 입법이 시행된 2022년 11~12월 고소·고발 접수건은 6만5637건이었으나 1년 뒤인 2023년 11~12월에는 9만7112건으로 약 48% 증가했다. 경찰관들의 수사기피 신청 또한 2020년에는 3520건에서 2023년 5618건으로 59% 급증했다.

검찰의 지난 5년간 보완수사요구 건수도 △2021년 9만5501건 △2022년 9만175건 △2023년 8만6516건 △2024년 8만9536건으로 매년 9만건을 상회하며 경찰 업무 과중 심각성을 보여준다. 보완수사요구는 2021년 검경 수사권 조정 이후 생긴 제도로 보완수사요구 대상사건은 형사소송법 제245조의5 제1호에 따른 송치 사건 외에도 사건 관계인의 이의신청, 검사의 송치요구, 아동학대 등 전건 송치사건 등을 모두 포함한다.

전문가들은 1차 수사기관인 경찰의 급격한 업무 과중에 따른 수사 효율성이 떨어지고 있다며 국민 입장에서 신속한 수사를 받을 수 있는 권리가 침해받는 동시에 수사관들의 죽음으로까지 이어지고 있다고 지적했다. 곽대경 동국대 경찰사법대 교수는 "보완수사 요구 9만건은 매우 높은 수치"라며 "검찰은 소위 말해 알토란 같은 사건들만 수사하고 나머지를 경찰에게 보완하라고 지시하는 것인데 (검수완박 이후) 검찰에서 수사해야 할 부분들이 경찰로 넘어온 것도 있다"고 우려했다.

오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수도 "1년에 9만건이라고 하면 검경 수사권 조정 이후로 보완 수사가 3배 정도 늘어난 것으로 경찰 입장에서는 수사에 상당한 로드가 걸리게 된다"며 "평소 경찰이 처리하는 사건 수가 한 30~40건 정도였는데 보완수사로 인해 1인당 80건까지 늘어나니 감당이 되지 않는 것"이라고 말했다. 특히 오 교수는 "경찰 수사과 베테랑 인력이 많이 빠져나가고, 새로 업무를 많은 경찰관들이 극심한 스트레스를 받다 보니 안 좋은 선택을 하는 이들도 있다"고 했다.

전문가들은 수사권 조정으로 불거진 검경 갈등이 고도로 지능화되는 경제사범 등을 대처하는 데도 걸림돌이 되고 있다며 상생에 나서야 할 때라고 직언했다. 곽대경 교수는 "경찰에서 수사 적체다 하는 사건들은 대부분 경제범죄, 사기범죄 같은 지능범죄들이 위주로 범행 입증은 더욱 힘들어지는 상황"이라며 "공조 수사를 위한 검경 협의체 활동을 늘리는 것은 물론 양 기관이 상호 간 입장을 이해하고 긴밀한 대화와 업무협조 및 의사소통에 나서 빨리 수사를 진행할 수 있는 태도가 필요하다. 국민의 치안 서비스를 누가 더 효율적으로 제공할 수 있는가에 대한 경쟁이 필요하다"고 말했다.