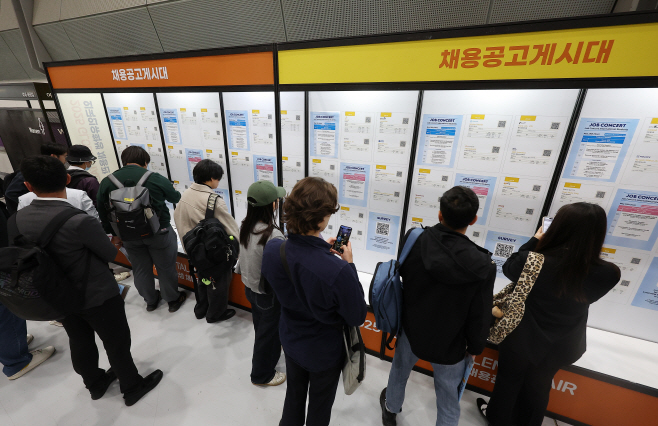

"일이 있어도 시작 못해"…심리 회복·맞춤형 지원 없인 복귀 어려워

|

단순히 일자리가 없어서가 아니라 반복된 실패와 무력감, 사회적 고립이 복합적으로 작용해 구직 자체를 포기한 상태라는 분석이다. 이들을 다시 노동시장으로 이끌기 위해선 기존 정책보다 정서적 회복과 맞춤형 지원이 우선돼야 한다는 지적이 나온다.

23일 한국고용정보원이 최근 발간한 '고용이슈'에 따르면 전체 청년 비경제활동인구는 줄고 있음에도 '쉬었음' 청년은 10년 새 약 50% 증가한 것으로 나타났다. 2015년 약 39만명 수준이던 쉬었음 청년은 2024년 59만명으로 늘었고 같은 기간 비경제활동 청년 중 '쉬었음' 비중도 6.6%에서 12.4%로 두 배 가까이 뛰었다. 고용률과 경제활동참가율이 개선되는 흐름 속에서도 이탈한 청년들이 늘어나고 있다는 점에서 단순한 경기 요인이라기보다 구조적 단절의 징후로 해석된다.

오세미 고용정보원 책임연구원은 "쉬었음 청년은 통계상 드러나는 것보다 실제 정책 개입이 어려운 집단"이라며 "구직 활동조차 하지 않기 때문에 기존의 고용서비스 체계로는 포착하거나 유인하기가 매우 어렵다"고 분석했다.

이들은 대체로 구직 자체를 시도하지 않으며 과거 직장 경험이 있음에도 다시 노동시장에 진입하지 못한 경우가 많았다. 쉬었음 청년의 평균 공백 기간은 22.7개월에 이르며 4년 이상 장기화된 경우도 10%를 넘었다. 일 경험이 없는 청년은 전원이 미취업 상태였고, 경험이 있는 경우에도 63%는 다시 미취업 상태로 돌아간 것으로 나타났다. 쉬었음 상태가 반복되고 지속되는 '상태 의존성'이 뚜렷하게 나타나는 셈이다.

최근 10년 사이 쉬었음 청년의 성격도 달라졌다. 남성보다 여성의 비율이 높아지고 있으며 대졸 이상 고학력자의 비중도 함께 늘고 있다. 25~34세 쉬었음 청년 중 대졸 이상 비율은 58.8%로 2015년보다 4.5%포인트 증가했다. 이는 고학력자도 일자리를 구하지 못하고 있다는 점에서, 청년층 고용시장의 불균형이 심화되고 있음을 보여준다.

안준기 고용정보원 부연구위원은 "쉬었음은 단순 실업이 아니라 일과 사회로부터의 거리두기가 축적된 상태"라며 "고용률만으로는 청년 노동시장 상황을 온전히 설명하기 어렵다"고 지적했다.

쉬게 된 이유 역시 단순히 일자리가 없어서가 아니다. '적절한 일자리가 없을 것 같아서'라는 응답보다, '경험이나 기술이 부족해서', '심리적으로 지쳐서', '무엇을 해야 할지 몰라서' 등 구직 자체를 단념한 이유가 크게 늘었다. 실제로 조사에 따르면 쉬었음 청년의 38.1%는 '구직 의욕이 없다'고 응답했고 27.7%는 번아웃을, 25.0%는 심리적 문제를 쉬는 이유로 꼽았다. '일이나 직장이 주어져도 시작할 수 없다'고 답한 비율도 20%를 웃돌았다.

오세미 책임연구원은 "청년층의 쉬었음은 눈높이의 문제가 아니라 과거의 불안정한 일자리 경험이 반복되며 의욕 자체가 꺾인 경우가 많다"며 "구직 단념에서 시작된 이탈이 장기화되기 전에 초기 개입이 필요하다"고 강조했다.

그럼에도 이들이 일에 대한 욕구 자체를 상실한 것은 아니다. 조사에 따르면 68.4%는 향후 1년 내 취업을 희망하고 있었으며 이 중 60.9%는 이를 위해 시간과 노력을 들일 계획이라고 밝혔다. 직장 선택 시 가장 중요한 요소로는 임금과 복지 수준(59.5%)을 꼽았고 직무가 적성과 흥미에 맞아야 한다는 응답도 73.8%에 달했다.

정책 수요는 명확했다. 생활비 지원보다 직업훈련(59.3%)과 취업정보 제공(54.7%)에 대한 수요가 높았고 1대1 맞춤형 상담(32.0%), 실전 체험형 프로그램(31.6%) 등도 다수 희망했다. 희망 참여 기간은 3~6개월 단기 과정에 집중됐으며 특히 '국민내일배움카드'(65.1%)와 '국민취업지원제도'(49.6%)가 선호도 높은 정책으로 꼽혔다.

안준기 부연구위원은 "쉬었음 청년을 실업자와 동일선상에 두고 지원할 수는 없다"며 "심리 회복, 사회적 연결, 실전 경험 등 '일할 수 있는 상태'로 만드는 중간 단계 정책이 중요하다"고 강조했다.