이승만 정권 추진 정화의 문제점 일찍 파악해

만암 평전 통해 승가 공동체의 바람직한 모습 조명

|

일제강점기와 해방기, 비구·대처승 갈등기를 모두 거친 만암스님은 선농일치(禪農一致)의 고불총림 백양사 수행가풍을 세웠고, 교육 불사를 통해 국가에 기여했다. 특히 만암스님은 이승만 정권의 압력과 강압적인 수단의 한국불교 정화 운동에 반대했다. 오늘날 한국불교의 병폐가 폭력적인 정화 운동에서 출발했다는 자성이 나오는 요즘 만암스님의 혜안이 다시 조명받고 있다.

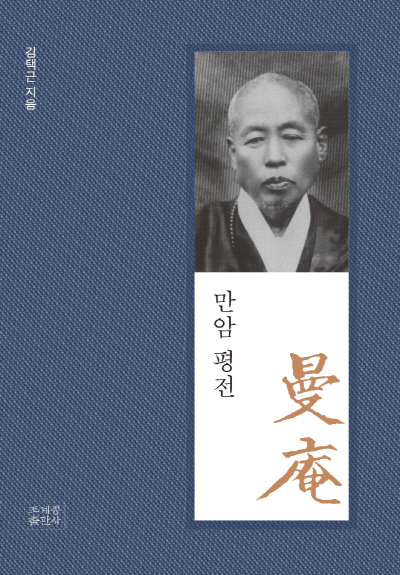

조계종출판사는 24일 서울 종로구 한국불교문화사업단 화엄실에서 '만암 평전' 출간 간담회를 개최했다. 이날 간담회에는 집필자인 김택근 작가와 만암스님 문중인 조계종 한국불교문화사업단장 만당스님(불갑사 주지)과 조계종 제18교구 백양사 주지 무공스님이 함께했다.

이번에 출판된 '만암 평전'에서는 1954년 이승만 대통령이 '대처승은 사찰에서 나가라'는 취지로 내놓은 정화 유시로 인해 촉발된 불교정화 운동과 이 과정에서 벌어진 한국불교의 분열과 갈등을 극복하고자 했던 만암스님의 모습을 조명했다.

평전에 따르면 만암스님은 일제강점기를 거치는 동안 대처승이 늘어난 현실을 수용해 이들의 존재를 인정하되 절을 지키는 호법승(護法僧)의 역할을 부여하고 대신 상좌(제자)를 두지 못하게 해서 시간이 지나면 자연스럽게 대처승이 사라지도록 하자는 제안을 했다. 그는 폭력에 의한 정화가 한국불교에 독이 될 것이라고 봤다. 수행이 아닌 이익을 위해 승가 공동체가 움직일 것을 우려한 것이다.

하지만 현실은 만암스님의 제안대로 흘러가지 않았다. 오히려 그가 우려한 바대로 됐다. 비구승과 대처승의 갈등은 폭력 사태와 종권 다툼으로 이어졌고, 결국 한국불교는 대한불교조계종과 한국불교태고종으로 쪼개졌다.

만당스님과 무공스님은 만암스님의 혜안과 이러한 노력을 전하며 승가 공동체의 자성과 쇄신을 요구했다.

만당스님은 "현재 한국불교는 수행 공동체로서 본연의 모습과 화합 승가로서의 모습이 사라졌다"며 "종권 다툼에 수행 불교가 아닌 주지 불교가 됐다"고 반성했다. 무공스님도 "옛날에는 중(스님) 벼슬은 닭 볏보다 못하다는 것이 스님들의 생각이었고 백양사만 해도 주지를 시키면 도망갈 정도였다. 그런데 지금은 누구나 주지·교구장 하려고 선거에서 박이 터진다"고 말했다.

한편, 만암스님은 1886년 백양사로 출가해 백양사 강원과 구암사, 해인사, 선암사 등에서 수학했으며 23세 때 백양사 운문암에서 환응 스님으로부터 강석을 물려받았다. 1914년 물외암에서 정진해 깨달음을 증득했다. 운문암을 비롯한 청류암, 해인사 등에서 강백으로서 후학을 양성하고 운문선원에서 안거를 성만했다.

1916년 폐허가 되다시피 한 백양사에 주지로 재임하면서 사찰 복원에 힘썼다. 1947년 고불총림을 설립했고 1954년 조계종 초대 종정으로 추대됐다. 81세가 되던 해인 1956년 '대한불교 문제에 대한 제언'을 발표해 정화운동의 문제점을 꾸짖었고, 다음 해 1월 원적에 들었다.

|

|